(novembre 2024)

Inégalités d’amplitude vertigineuse ;

misères persistantes (économiques, politiques et morales) ;

guerres incessantes ;

dérives de la nature (dont le climat) causées par l’activité humaine …

Tout cela nous invite vivement à un changement d’éthique, et consécutivement de politiques. Une transformation profonde du monde actuel est moralement nécessaire.

Mais avant d’envisager ce que pourrait être l’éthique d’un monde meilleur, nous en resterons dans cet article au niveau strictement matériel. En effet, qu’on le veuille ou non, une transformation profonde nous est de toute façon imposée :

- par la diminution des ressources non renouvelables sur lesquelles reposent entièrement les économies des nations

- et par les dérives naturelles qui résultent de l’exploitation de ces ressources et qui menace peu ou prou notre propre survie à long terme en même temps que celle de la nature actuelle (quoique … la nature ne mourra sans doute pas ; elle se transformera profondément ; mais quant à l’espèce humaine …).

Les ressources non renouvelables sont les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et les métaux (et autres minéraux). Elles sont amenées à s’épuiser complètement à plus ou moins brève échéance si l’on en poursuit l’exploitation au rythme actuel.

Cas du pétrole

En 1956, Hubbert a publié un modèle de la production de pétrole (passée et surtout à venir) aux USA, par une courbe en cloche, connue sous le nom de « courbe de Hubbert » (voir exemples sur wikipedia ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Hubbert ).

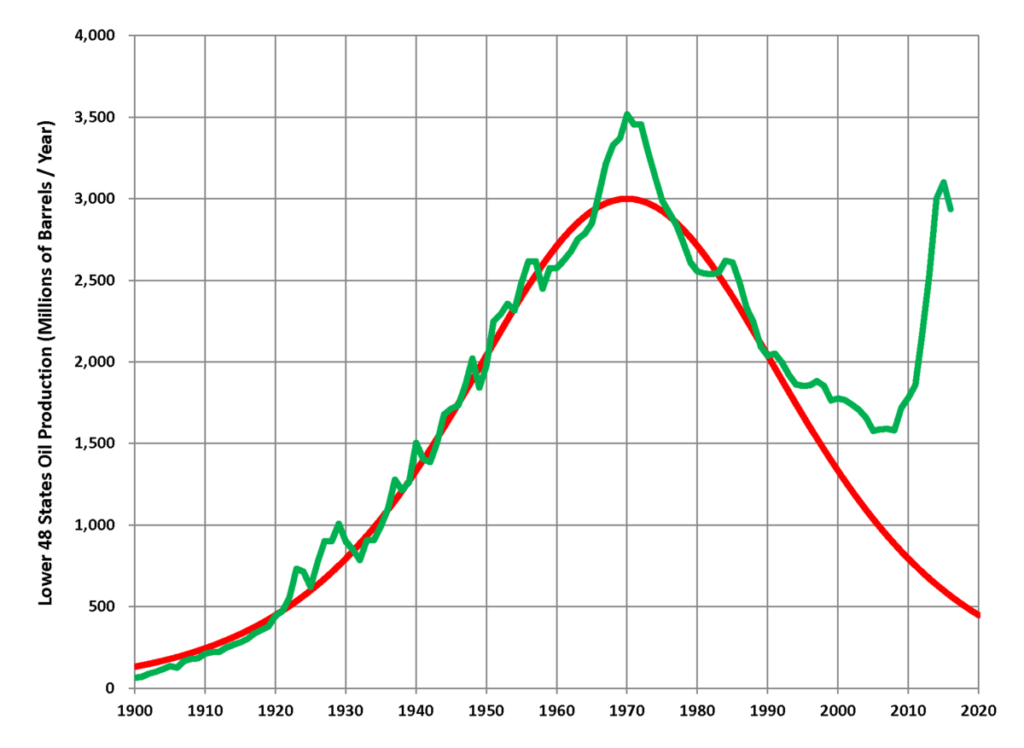

Il est intéressant de préciser que cette courbe a été vérifiée par la réalité. Mais, bien sûr, seulement jusqu’à ce que l’on trouve de nouveaux gisements, et surtout l’exploitation du pétrole de schiste, inconnus lorsque Hubbert a calculé son modèle : figure 1 ci-dessous. Ce qui ne fait que reporter le pic à plus tard. Selon Jancovici et bien d’autres, le pic de production du pétrole mondial dit « conventionnel » a eu lieu en 2008.

Figure 1. Courbe de Hubbert et production de pétrole aux USA

Compte tenu essentiellement du pétrole de schiste, les études du Shift Project estiment que le pic de production mondiale a eu lieu en 2018. D’autres études donnent environ 2025. En réalité provisoire, depuis 2018, la production plafonne (après le « creux COVID » de 2020). Et il vaudrait mieux s’abstenir du pétrole de schiste, une vraie saloperie pour l’environnement, en plus d’une rentabilité très contestée.

Les ressources non renouvelables

Rappelons que le pic de production d’une ressource est le moment (l’année) où sa production est à son maximum. Ce moment coïncide en général avec celui où les réserves encore disponibles et pratiquement exploitables sont égales à ce qui a déjà été utilisé. On peut ainsi modéliser toute production de toutes ressources non renouvelables par une courbe de Hubbert, et donc aussi, toute production de produits utilisant ces ressources non renouvelables.

Les estimations des pics de production dépendent naturellement des estimations que l’on peut avoir sur les quantités totales disponibles et utilisables : celles-ci varient au fur et à mesure des découvertes. En général donc, ce pic a tendance à reculer avec les années, ce qui pourrait donner à certains l’illusion complètement absurde qu’il reculera toujours. Le plus souvent, toutefois, les découvertes qui se présentent et se présenteront encore, sont de moins en moins utilisables : de moins en moins rentables et de plus en plus polluantes.

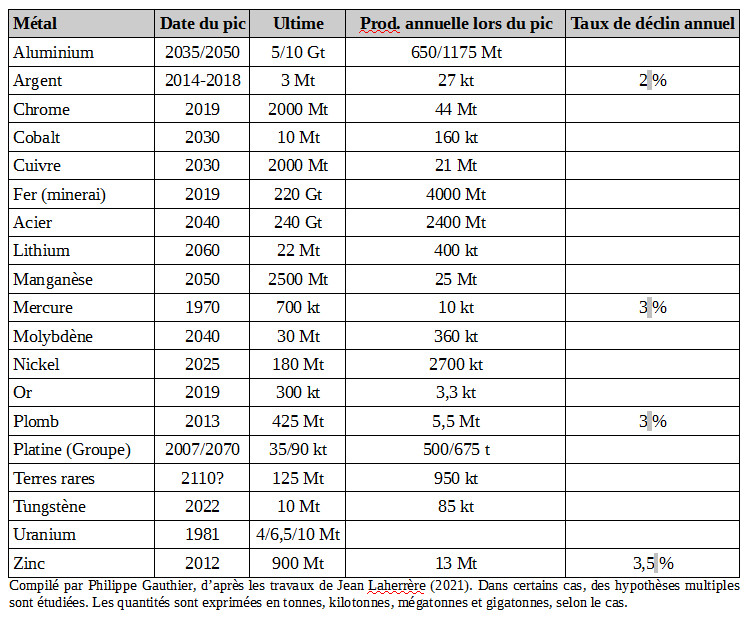

Les estimations des pics des métaux, figure 2, sont extraits de : https://energieetenvironnement.com/2021/07/28/la-difficile-estimation-du-pic-des-metaux/.

Figure 2. Pics de production des métaux

La moyenne brute des pics de tous ces métaux est 2030.

Compte tenu des pics de production, de pétrole en 2018, de gaz entre aujourd’hui et 2030, de charbon en train de plafonner depuis 10 ans :

Dans l’ensemble, nous sommes actuellement en période de pics : certaines ressources ont déjà passé le leur, d’autres y passeront bientôt.

Les quantités disponibles de matériaux non renouvelables décroissent inexorablement, et un jour ou l’autre de toute façon il n’y en aura plus guère. Et le mieux est de s’y préparer dès maintenant. S’y préparer, et agir en conséquence.

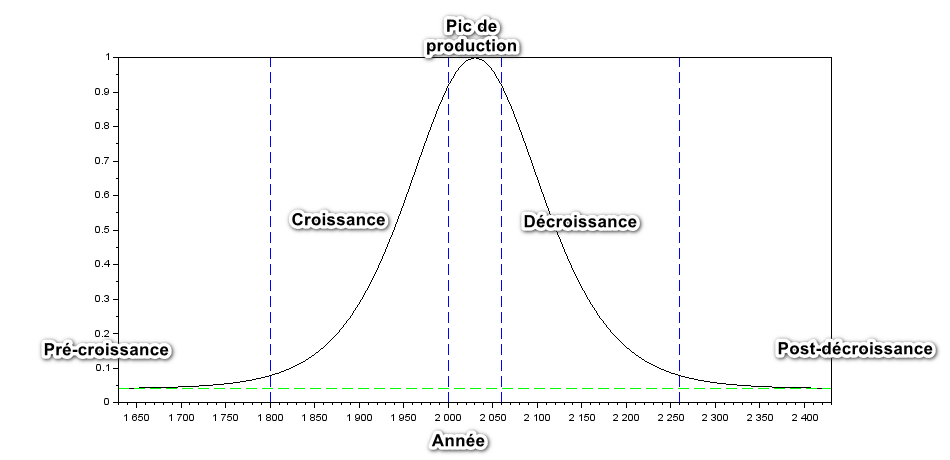

Comme l’économie mondiale repose presque entièrement sur ces ressources, elle peut être représentée par une courbe de Hubbert généralisée (figure 3).

La figure 3 est normée par son maximum. La valeur-plancher relative est la production moyenne hors ère industrielle, constante.

Elle est bien sûr très schématique ; toutefois elle peut être considérée plus comme un « modèle », certes très imprécis, que comme un simple scénario.

Figure 3. Courbe de Hubbert du volume de production mondiale (par habitant)

Le problème qui apparaît alors est le suivant : nous entrons dans une période de transition entre

– un système économique encore considéré comme actuel, qui considère les ressources fossiles comme infinies et gratuites (« croissance »),

– et un système où il n’y en aura plus et que je qualifierais de « post-décroissance ».

On trouve souvent utilisé le terme « post-croissance » pour désigner tantôt la partie « décroissance + post-décroissance », tantôt la partie « post-décroissance » seule.

Donc entre deux systèmes « stables » : le premier, vieux de 2.5 siècles, fondé sur la croissance (une stabilité … qui s’est révélée constamment instable, très instable), le deuxième réellement et nécessairement stable et sobre (la sobriété, « heureuse » autant que possible), au bout d’une décroissance de 2.5 siècles (par symétrie avec la période croissante).

Le premier système étant fondé sur la « croissance », la période de transition est nécessairement caractérisée par la « décroissance » : c’est le principal phénomène à organiser, pour que lui aussi soit … stable, si possible beaucoup plus stable que la période de croissance.

En effet, il faut rappeler la croissance a été particulièrement instable : guerres multiples (pas seulement les « mondiales ») ; colonisations ; crises : il n’y a pas que celle de 1929, il y en a partout et tout le temps : pour s’en convaincre, il suffit de lire par exemple le rapport de Villermé : Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie (publié en 1840) : les crises plus ou moins locales, çà n’arrête pas.

Par ailleurs, beaucoup sur terre ne l’ont pas vue, cette croissance.

Avant l’âge de bronze, on n’utilisait pas du tout de ressources fossiles. Jusqu’à il y a environ 3 siècles l’humanité en utilisait très peu : c’est la 1e partie de la courbe de Hubbert, non pas nulle, mais voisine de 0 et constante.

Puis s’est développée peu à peu l’ère industrielle (et financière et mondialisée). Le système actuel a donc mis 2 à 3 siècles à se construire : c’est la partie ascendante de la courbe de Hubbert.

Selon cette même courbe, partie descendante, il en mettrait autant à se dé-construire (et non pas se détruire, on espère). Est-ce à dire que l’on reviendra au moyen-âge ? Non certes, car si tout se passe bien, l’humanité aura conservé les connaissances scientifiques acquises et encore à venir, et toutes les ressources non renouvelables qu’elle aura su garder et recycler. La « post-décroissance » connaitrait une production relativement voisine de 0, et constante.

Le modèle de Hubbert peut s’appliquer à toute production particulière. Supposons que nous soyons actuellement en période générale de pics de productions, comme c’est le cas pour le pétrole et les métaux.

Exemples :

- L’automobile existe à grande échelle depuis environ 110 ans (la « Ford T »). Elle disparaîtrait donc dans 110 ans.

- L’électricité existe depuis environ 140 ans (Thomas Edison). On aurait encore pour 140 ans d’électricité – décroissante – et peut-être un peu plus si on arrive à maintenir les barrages.

- L’informatique existe depuis environ 80 ans. Elle durerait donc encore 80 ans, en usage décroissant : le « tout-informatisé » n’en a plus pour très longtemps. Et encore moins pour l’ordinateur portable (50 ans), le téléphone portable (40 ans), et encore moins pour le « smartphone » (20 ans).

- L’aviation de ligne existe depuis environ 70 ans. On en aurait donc encore au maximum pour 70 ans, voire moins en cas de décarbonation sérieuse de nos productions.

- La mondialisation a commencé il y a environ 500 ans, et existe de manière de plus en plus envahissante surtout depuis 250 ans. Compte tenu de la baisse des ressources énergétiques, elle commence à être touchée dès maintenant, au moins par endroits. Elle en a donc encore pour 250 ans au maximum.

- Les populations des plus grandes villes sont amenées à baisser régulièrement, même si elles n’en prennent pas encore le chemin.

- Et peut-être la population mondiale sera-elle concernée. Elle n’a pas encore atteint son maximum possible, mais elle croît déjà partout moins vite. Et si la décroissance – inévitable, rappelons-le encore – se produit dans le désordre, avec conflits, guerres, maladies, famines, elle pourrait bien décroître: 1 milliard au début de la croissance; retour à 1 milliard d’ici quelques siècles ou moins (cf. Mathieu Ricard: https://www.youtube.com/watch?v=PPJSiLEtDb8)

Nota bene : Le schéma (presque idyllique) de Hubbert suppose toutes conditions naturelles inchangées. Supposition certes peu réaliste, du fait des dérives inéluctables et peu prévisibles desdites conditions naturelles (la nature dans son ensemble – la dérive du climat n’étant que l’un des facteurs).

Discussion de ce scénario

La décroissance peut être plus rapide ou plus lente que le modèle de la figure 3.

Plus rapide :

Si l’on veut s’attaquer vraiment et sérieusement aux problèmes environnementaux, dans une relative urgence : la dérive climatique, certes. Et tous les autres qui sont plus importants : ce sont les diverses destructions, déjà citées : celles de la nature dans son ensemble, animaux, végétaux, destructions des sols (cultivés ou non), déchets et pollutions physiques et mentales. Mentales, car l’humain est en train de se détruire par des intoxications mentales ; trop de « progrès » tue le progrès.

Plus rapide s’il s’avère que le reste des ressources s’avère de moins en moins rentable, de plus en plus difficile d’accès, et de plus en plus polluant.

Plus lente par deux voies:

Compte tenu de la nécessité de freiner la dérive du climat et de la nature, il serait très utile d’accélérer la décroissance dès maintenant. Actuellement on est encore au voisinage du pic, donc à pente presque nulle. Or on a calculé (« on » : voir Jancovici par exemple) que, pour atteindre l’objectif officiel de réchauffement inférieur à 2°, il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 5% par an pendant 30 ans. Réaliser une telle pente de décroissance dès maintenant, aurait le grand intérêt suivant : l’épuisement serait reporté plus loin, que si l’on commence avec une pente presque nulle comme le suggère la courbe en cloche de Hubbert au point de passage au pic. L’autre conséquence est qu’il en résulterait au bout de ces 30 ans une division par 5 de cette consommation d’énergie carbonée (et celle du PIB moyen mondial n’en serait pas loin), ce que certains pourraient trouver difficile à admettre. C’est pourtant une nécessité (seulement, bien sûr, si l’on veut éviter de plus grandes difficultés).

L’autre voie est le recyclage. Pour mesurer son efficacité, il faudrait considérer, pour un produit donné en instance de déchet : 1) le rendement de recyclage, rapport de la quantité en sortie de l’opération, à la quantité entrée ; 2) le taux de recyclage, rapport de la quantité amenée au recyclage à la quantité totale en instance de déchet ; 3) le rendement énergétique, rapport de l’énergie de recyclage à l’énergie de production initiale du produit (extraction et raffinage).

Je ne me lance pas dans une analyse précise des propriétés de recyclage des divers éléments. Celles-ci sont extrêmement variables, complexes, et évolutives. Ainsi certains métaux ont un rendement de recyclage de près de 100% (acier, aluminium, cuivre) ; vous pourrez avoir des casseroles en aluminium encore pendant des siècles et des siècles. D’autres ont un rendement faible, notamment certains de ceux qui entrent dans la fabrication des équipements numériques et de certains équipements électriques (batteries par exemple).

Les rendements énergétiques sont souvent bons, ce qui est un bon point pour les économies d’énergies, donc la lutte pour l’environnement.

Dans l’ensemble, les taux de recyclage sont élevés pour les produits faciles à recycler, et restent bas pour les autres jusqu’à apparition éventuelle de nouvelles techniques. Aucun n’atteint et ne peut atteindre 100%.

Donc quoi qu’il en soit, l’ère de la post-décroissance est probablement inévitable, et certainement souhaitable pour raisons environnementales. Elle se compte en siècles, cela peut nous paraître lointain, mais c’est inéluctable. Peut-être ne pouvons-nous pas encore bien l’imaginer, mais en attendant, il urge de planifier et réaliser la décroissance. Notamment en misant sur ce que Jancovici appelle les « ralentisseurs de décroissance » : l’énergie nucléaire, les recyclages.

La post-décroissance

Ebauchons quelques caractéristiques matérielles de l’époque, lointaine (?), à venir, l’époque « post-décroissance » (dernière partie de la courbe de Hubbert, voisine de 0), attendue d’ici 2 ou 3 siècles, ou plus, ou moins. A cette époque, les ressources non renouvelables ou non exploitables auront été épuisées. Cette époque n’utilise plus que des ressources entièrement renouvelables ; et aussi ce qui aura pu être récupéré des recyclages de produits utilisant des ressources fossiles, en supposant que l’on a pu les porter à leur maximum possible.

Energie : le bois, l’eau, le vent, le soleil. On a vu que l’on pouvait se chauffer au bois (voir par exemple : Chauffage au bois – Perceptions et perspectives), avec modération car le bois est nécessaire pour d’autres usages indispensables.

On ne pourra plus trop compter sur les techniques actuelles d’éolien et de solaire, qui utilisent des matériaux non renouvelables et ne sont pas ce que l’on appelle « pilotables », car dépendant de sources aléatoires. Pour ce qui est de l’électricité, il resterait surtout l’eau, soit actuellement 20 % de la production actuelle mondiale, ce qui n’est pas négligeable (mais sans oublier que la maintenance des barrages nécessite des matériaux non renouvelables, et peut-être pas tous bien recyclables …).

Un jour où l’autre, l’humanité retournera à la bougie ….

Matériaux de construction : la pierre et la brique (non renouvelables, certes, mais il y en a encore beaucoup, et partiellement recyclables: c’est ainsi que l’on a pu démolir d’anciens bâtiments en pierre pour se construire des maisons) ; le bois ; la paille et le chanvre (torchis : très bon matériau isolant) …

Vêtement : textile agricole. En France : le lin, la laine, les peaux de bêtes; la viscose? ; et quand il fait chaud, la feuille de vigne.

Santé : surtout, les médicaments tirés directement des plantes médicinales. Mais surtout et premièrement : l’hygiène physique et mentale. Un exemple parlant : pour ce que l’on peut en connaître, les philosophes de l’Antiquité grecque, sans la médecine moderne mais avec certainement une bonne hygiène de vie, avaient une « espérance de vie » de près de 80 ans, guère moins que les français actuellement (qui sont plutôt parmi les mieux lotis en ce domaine).

Alimentation : malgré les dérives de la nature et du climat, on ose espérer que cela ne posera pas encore de problème en moyenne dans les années qui viennent (voir par exemple Combien d’hommes la Terre peut-elle nourrir ? – Perceptions et perspectives ). Mais les dérives de la nature sont enclanchées, ne disparaîtront pas de sitôt même si nous devenons subitement raisonnables, donc l’avenir agricole reste incertain.

Economie basée sur … les économies ; réduction drastique des transports, des industries ; disparition des multinationales et des grandes entreprises, ainsi que de la bourse et des placements de rentiers, de la grande distribution avec ses rayons pléthoriques …, fin de la « mondialisation ». Au profit du re-développement de l’artisanat local, et d’une agriculture écologique.

Baisse sensible du pouvoir d’achat moyen (je dis bien : moyen ; cela implique une réduction drastique des inégalités – si toutefois on ne souhaite pas le chaos).

Une prudence élémentaire demande l’application du principe d’autonomie maximum au moins pour les besoins vitaux, et à l’échelon aussi local que possible (maximum ne veut pas dire totale, ce qui ne serait ni possible ni souhaitable : Autonomie n’est pas autarcie) : nourriture, logement (et son contenu), vêtement, santé. A l’échelon local : arrêter d’augmenter la taille des grandes villes, mais la diminuer au maximum possible ; comme disait Alphonse Allais : « bâtir les villes à la campagne ».

Energie réduite implique : le minimum possible de transports, donc circuits courts, ce qui implique aussi l’autonomie maximum locale, et pour tous les besoins et utilités.

Matière première réduite implique : fabrications solides et durables, facilement réparables, donc simples, sans sophistications (technologies dites « light »); produits complètement (ou presque) recyclables ; ce qui est incompatible avec la logique du capitalisme de croissance. Sachant aussi que les opérations de recyclages nécessitent eux-mêmes de l’énergie et des matériaux fossiles (du moins, pour ce que l’on sait faire actuellement).

Pour une transition en douceur, à titre provisoire : énergie nucléaire, agro-carburants (qui devraient céder la place aux cultures vitales en cas d’augmentation de la population).

A propos des dangers du nucléaire : ils font peur, mais ne paraissent statistiquement pas plus dangereux que les autres ; les dangers ne sont simplement pas les mêmes.

Le problème, c’est la grande industrie en général.

Vous connaissez le dicton : petits enfants, petits soucis ; grands enfants, grands soucis.

En paraphrasant :

Petite industrie, petits dangers ; grosse industrie, gros dangers. Quelle que soit l’industrie.

En conclusion : Il s’agit d’assumer et organiser la fin du « règne de la quantité » (titre d’un ouvrage de René Guénon).