Rédigé en 2023

A deux reprises, je remarquais que le nombre de sous-alimentés sur terre, bien que très élevé, était inférieur à celui des personnes en sur-poids :

http://marc.gensane.free.fr/esquisses/economie/obesite.htm, et

Une excellente nouvelle – Perceptions et perspectives

Rien que cette observation suffirait à conclure qu’il y a à ce jour assez de nourriture sur terre pour plus que la population actuelle, c’est-à-dire plus que 8 milliards d’humains.

La terre, dans l’état actuel, peut nourrir tout le monde plus que correctement, ce n’est qu’une question d’organisation et de solidarité, donc cela ne dépend exclusivement que de la bonne volonté des hommes.

Peut-elle en nourrir beaucoup plus ?

Pour y répondre nous avons mené l’étude selon les paragraphes suivants :

- Présentation

- Agro-carburants

- Alimentation du bétail

- Autres cultures

- Artificialisation

- Gaspillage

- Conclusion

Paragraphes où nous espérons n’avoir pas fait trop d’erreurs d’interprétation ni de calculs …

1. Présentation

Cet exposé n’est pas un article scientifique. Il se veut seulement un article d’ « éveil » :

Jancovici a plusieurs fois invité les politiques et journalistes à passer une semaine à se documenter sur le problème du changement climatique et des énergies, afin d’éviter de faire ou dire n’importe quoi sur ces sujets. La nourriture est un sujet qui mérite aussi de passer une semaine pour le comprendre, ce que j’ai fait ici (et même beaucoup plus, au moins une centaine d’heures, ce qui a plus de poids ; le poids de cent heures …)

Les sources de données sont donc seulement listées. Ce sont des sites web. Elles sont assez nombreuses et je les cite ici pêle-mêle, avec quelques omissions possibles et involontaires :

wikipedia * INSEE * INRAE * Agriculture.gouv * La France agricole * Perspectives-agricoles.com * Campagnesetenvironnement.fr * Donnees.banquemondiale.org * Futura-sciences.com * Greenpeace * Asialyst.com * Les Echos * Alternatives économiques * Planetoscope.com * Eurostat * Statista * Consoglobe * Notre-planete.info * Thèse 2013 de Amine Akbi * FAO * Etc.

Notions de base, définitions

Surface agricole utilisée (SAU), définition INSEE : elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux…), les surfaces toujours en herbe (pâturages) et les cultures permanentes (vignes, vergers…).

C’est la définition normalisée dans l’Union européenne.

Surface cultivée (SC), ou surface arable : c’est la portion de SAU constituée des « terres arables seules », cultures non permanentes.

Définition selon la Banque mondiale : comprend les terres définies par la FAO comme étant des cultures temporaires, les prés temporaires pour le fauchage ou pour le pâturage, les terres foncières ou les potagers, et les terres temporairement en jachère.

Les arbres fruitiers (culture permanente) n’en font pas partie.

Cultures VITALES. Nous désignons ainsi les productions les plus essentielles pour notre alimentation (vitales, plutôt que vivrières, terme un peu « connoté ») : les céréales, les légumineuses et les légumes. Elles sont nécessaires, et aussi, suffisantes quoi qu’en puissent dire les indécrottables carnivores et lactivores tels que vous et moi. Elles sont incluses dans les SC. Mais comme celles-ci contiennent aussi de la production pour bétail, il n’existe aucune mesure sérieuse des surfaces dédiées aux seules cultures vitales.

Le reste (différence SAU-SC) est constitué presque uniquement de surfaces herbeuses permanentes, donc ne concerne guère que l’alimentation animale (production de laitage et de viande). Il comprend aussi les arbres fruitiers qui n’en représentent qu’une très, très petite proportion (et qui devraient être inclus dans les cultures « vitales »).

Beaucoup de références ne présentent que les SAU et il n’est pas toujours évident de trouver les SC, d’où il résulte que l’appréciation des situations alimentaires est rendue parfois difficile. Encore plus difficile aussi, parce qu’une partie des cultures annuelles est destinée à l’alimentation du bétail, donc en définitive la SC d’un pays est rarement la SC disponible pour les seules cultures vitales. Vous me direz : l’alimentation du bétail n’est qu’un intermédiaire pour notre propre alimentation ; mais il demande beaucoup plus de surface agricole que les cultures vitales pour un même pouvoir nutritif (je crois me souvenir avoir lu : un rapport 10 ?), ce qui peut être considéré comme du gaspillage, parce que la viande au moins n’est pas une nourriture autant vitale que les céréales et légumes.

La SC suffisante pour une nourriture végétale complète a été estimée entre 10 et 15 ares par habitant ; nous retiendrons donc une moyenne de 12 ares, dont environ la moitié en céréales. Autrement dit, très schématiquement, un être humain peut être complètement nourri avec 12 ares.

Cette estimation ne tient pas compte de possibilités de double récolte annuelle, sans doute très locales et difficiles à connaître : par exemple certaines variétés de riz s’y prêtent, mais pourvu qu’il y ait de l’eau toute l’année.

Nota : pour un bilan complet, il faudrait tenir compte ici des produits de la pêche ; mais nous ne pouvons pas tout faire… Ces produits représentent globalement 10% de l’alimentation humaine, et sont certainement essentiels par exemple dans des pays où la SC est insuffisante (SC ≤ 10 a : Inde, Chine, etc. En Afrique aussi, voir exemple à Brazzaville, en 2006 : http://marc.gensane.free.fr/Congo/photos/cache_marche_StPierre_2.JPG; nota : Congo, SC = 10 a/hab).

Les mesures de SC et SAU sont sujettes à incertitudes et contradictions, donc doivent être considérées plus comme ordres de grandeurs que comme valeurs exactes.

Pour se faire une idée d’ensemble …

Notations : km2 = kilomètre carré ; ha = hectare. a = are = 100 m2

M = million (mega-) ; G = milliard (giga-)

hab = habitant

Ainsi : Mha = million d’hectares ; Mhab = million d’habitants

| Pays unité | surface | habitants | SAU | Par hab | SC | SC par hab |

| Mha | Mhab | Mha | ha/hab | Mha | a/hab | |

| Terre | 15 000 [1] | 8 000 | 5 000 | 0.62 | 1 500 | 18 |

| USA | 980 | 323 | 410 | 1.3 | 166 | 51 |

| Chine | 960 | 1 400 | 550 | 0.39 | 130 [2] | 9 |

| Inde | 330 | 1 380 | 180 | 0.13 | 140 | 10 |

| Russie | 1 700 | 144 | 220 | 1.5 | 123 | 56 |

| Brésil | 850 | 200 | 276 | 1.4 | 73 | 36 |

| France | 52 | 67 | 26 | 0.4 | 18 | 27 |

| Union européenne | 423 | 448 | 155 | 0.35 | 70 | 16 |

(Valeurs en 2018 -2020 environ)

La SC mondiale (18 a/hab) est sensiblement supérieure à la SC nécessaire de 12 a/hab : rien qu’avec cela, il y aurait donc déjà assez de nourriture pour 12 Ghab ! Sauf que : 1) une partie est consacrée au bétail, 2) les rendements ne sont pas toujours bons.

Inde et Chine sont vraiment à la limite possible de l’auto-suffisance ! De plus ils sont exportateurs de produits agricoles ; donc ils sont obligés d’en importer.

Nota : Ils font partie de ceux qui ont des possibilités de double récolte, ce qui peut augmenter un peu leur SC résultante.

La SC de la France la place en bonne position pour être l’un des greniers de l’Europe : avec 27 a/hab, elle pourrait nourrir deux fois sa population ; elle en est empêchée par le fait qu’une bonne partie de cette SC est consacrée à l’alimentation animale.

2. Agro-carburants

Il est extrêmement difficile de trouver des estimations fiables des surfaces consacrées à la production d’agro-carburants, surtout pour les années les plus récentes.

Cette filière de carburants est toujours croissante. Bien que de plus en plus critiquée, elle continue à faire l’objet de publicité (je viens de voir un bus affichant fièrement : « je roule au bio-éthanol »).

Dans l’optique d’une réduction drastique des transports pour cause simultanée de dérive climatique et décroissance inévitable, ce type de carburant pourra et devra être éliminé au profit de cultures plus nécessaires.

Estimations de surfaces consacrées aux agro-carburants

Une publication relayée par « la France agricole » et Ouest-France, vers 2010, reporte des estimations de surfaces cultivées pour la production d’agro-carburants, exprimées ici en pourcentage de la SC totale du territoire concerné :

Monde : 2%

Europe : 6.5%, dont France 3.6%, Allemagne 12%

USA : 9.1% ; Brésil : 7%

Ces valeurs sont obtenues « déduction faite de l’équivalent théorique en surface des coproduits destinés à l’alimentation animale ». C’est donc une définition particulièrement restrictive : 1) très floue, 2) alimentation animale et non pas directement humaine.

Noter que dans une autre publication, de 2021 (https://archives.defense.gouv.fr/content/download/626090/10405130/file/202103-biocarburants_acteurs_enjeux_fonciers_Energie-Rapport-7.pdf) on lit

Brésil 21 %, Paraguay 22 %, Argentine 12 %, Colombie 14 %, Pérou 9 % (de leur SC)

La disparité énorme pour le Brésil (7% d’un côté, 21% de l’autre), même si ces chiffres sont séparés de 10 ans, illustre bien l’impossibilité d’avoir des estimations précises ou fiables.

Le site FranceAgriMer, qui utilise la définition restrictive ci-dessus, donne pour 2019 :

Monde : 0.82 % SAU, soit 43 Mha (2.9 % SC)

Dont (bioéthanol seul) : USA : 12.3 Mha (7.4 % SC) ; Brésil 5 Mha (6.8 % SC).

Une source que je n’ai pas noté sur le moment, et que je n’ai pas pu retrouver (ce qui illustre la difficulté de trouver des chiffres fiables), donne pour 2023 l’estimation de 59 Mha.

Je m’en tiendrai plutôt aux chiffres publiés dans la thèse de Amine Akbi « les implications du développement des biocarburants » (publiée en 2013).

Il relève que, en 2008 : 36 Mha sont dévolus aux agro-carburants (soit 2.4 % SC mondiale, un peu plus que dans l’estimation ci-dessus)

Il fait une projection pour 2030 : 70 Mha, soit 4.7 % SC mondiale.

Cette projection est tout-à-fait corroborée par l’estimation pour 2023 : 59 Mha

Et même par l’estimation restrictive de FranceAgrimer : 43 Mha en 2019

Nota : on commence à développer des agro-carburants à partir de résidus agricoles, qui donc ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires. Par contre ils peuvent être en concurrence avec d’autres utilisations possibles de ces résidus (pailles et tiges, résidus forestiers). Ils n’en sont de toute façon qu’au stade de « développement », c-à-d d’étude de réalisation.

Cas de l’huile de palme.

Une petite portion seulement est utilisée pour les agro-carburants (10% ou 20% selon les sources), mais je le cite parce que ce produit donne lieu à d’autres productions non nécessaires, voire inutiles sinon nuisibles pour la santé (dans l’industrie agro-alimentaire et les « cosmétiques »). Il est bien difficile d’estimer la proportion vraiment utile, c’est-à-dire directement utilisée dans l’alimentation traditionnelle des pays producteurs ; mettons peut-être 30% maximum.

Surface totale estimée à 26 Mha par mesure satellitaire, 21 Mha selon les déclarations des pays producteurs.

Sa particularité est que 80% est produite par 2 pays : l’Indonésie et la Malaisie (ici elle a été incluse dans la SAU, mais pas dans la SC).

| SAU | SC | SC/hab | Surface palmiers à huile | |

| Indonésie | 57 Mha | 22 Mha | 9 a/hab | 11 Mha |

| Malaisie | 7.5 Mha | 1.8 Mha | 6 a/hab | 5.3 Mha |

Considérant les SC par habitant, il va de soi que ces deux pays ne sont pas autosuffisants pour l’alimentation (surtout la Malaisie), et qu’ils pourraient se rapprocher de l’autosuffisance si une petite partie des surfaces consacrées aux palmiers à huile était utilisée pour produire de l’alimentation locale. D’autre part il faut signaler que les surfaces de culture de ces palmiers ont été obtenues surtout par déforestation.

Nota : L’utilisation de l’huile de palme comme agro-carburant est de plus en plus controversée dans le monde. Elle a été interdite en France en 2020.

Conclusion

Estimation très « modérée » : les agro-carburants occupent environ 4% de la SC mondiale, et les utilisations inutiles de l’huile de palme, environ 1%.

Au total sur ce poste, on peut récupérer 5% de la SC mondiale au profit de cultures vitales (à moins que l’on préfère reforester, ce qui ne serait pas mal non plus …).

Compléments :

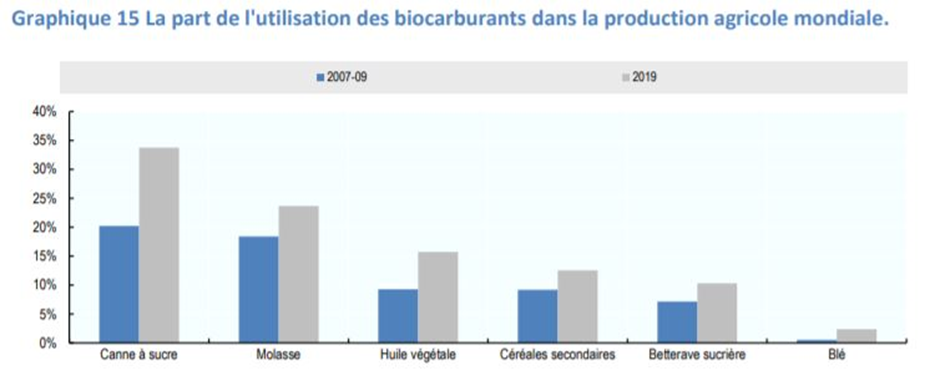

Graphique extrait de la thèse de Amine Akbi.

Céréales secondaires : surtout maïs et soja total 280 Mha, donc environ 35 Mha pour les biocarburants.

Canne à sucre : en tout 27 Mha, donc environ 10 Mha pour les biocarburants

Huiles végétales : palme, colza, tournesol

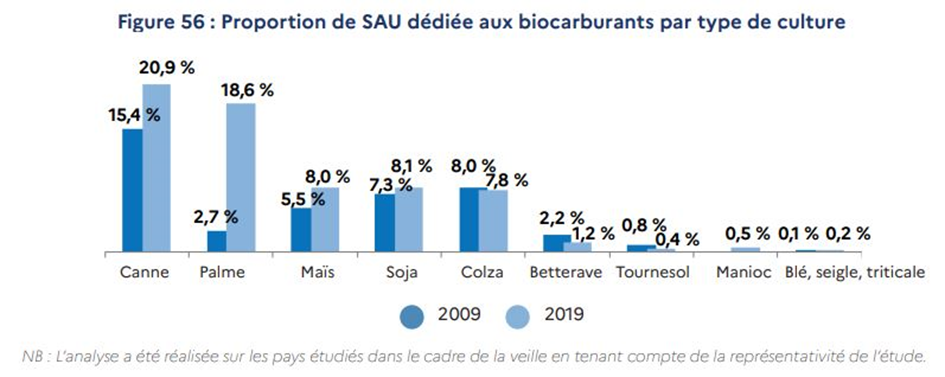

Graphique de FranceAgriMer

Corrobore approximativement le graphique ci-dessus.

3. alimentation animale

Le bétail dispose déjà de presque toutes les SAU qui ne sont pas SC (donc, pour la terre entière, 3.5 Gha, = 2.3 fois la SC totale).

Il a été dit que ces surfaces pourraient ou devraient être récupérées pour les cultures vitales. Ce n’est ni envisageable ni souhaitable. En effet, beaucoup d’entre elles sont de toute façon plus ou moins incultes (landes, zones semi-désertiques, ou encore …. prés-salés). Et beaucoup d’autres constituent des éco-systèmes locaux stables depuis longtemps (exemples typiques en France : bocage normand, alpages, ou encore …. prés-salés), qu’il convient de maintenir, voire d’étendre ou de rétablir par endroits.

Le plus grave est que l’alimentation du bétail est aussi assurée sur les SC. D’après la FAO citée par viande.info, et aussi selon le site campagnesetenvironnement.fr, environ 1/3 de la SC mondiale (donc 500 Mha) est destinée à l’alimentation animale.

Nous n’avons pas de précisions complètes sur toutes ces cultures. Je n’ai vu d’estimations que sur le soja et le maïs.

Sont destinés au bétail : soja, 80 Mha (sur un total de 100 Mha) ; maïs, peut-être 120 Mha (sur un total de 180 Mha). Ainsi plus des 2/3 de la production de soja et de maïs seraient utilisés pour le bétail ; reste 80 Mha, dont une partie est utilisée par l’industrie (dont les bio-carburants).

Sur les 500 Mha précités, il y aurait donc 200 Mha de soja et de maïs. On peut compter aussi (planetoscope, 2004) 70% des 57Mha d’orge, soit environ 40 Mha. Il reste ainsi 260 Mha non renseignés ; il pourrait s’agir de cultures de fourrages, ou de prairies temporaires, tous deux incluses dans la définition de la SC. Si le chiffre est vrai, cela signifierait que la SC mondiale actuelle destinée directement aux cultures vitales doit être réduite d’un tiers : au lieu de 18 a/hab qui est une valeur « confortable », elle ne serait que de 12 a/hab … donc limite-limite !

Selon la FAO, la consommation de viande en 2021 est de 339 Mt, soit 116 g par jour et par habitant (y compris les bébés et les végétariens). La quantité recommandée pour la santé est d’environ 80 g, et pas pour tout le monde (beaucoup ont culturellement et/ou par nécessité d’autres sources de protéines, dont le poisson). Donc une diminution sensible de consommation de viande (Europe, Amérique) est non seulement nécessaire, mais très souhaitable.

Cette diminution sera obtenue en récupérant pour des cultures vitales la SC utilisée pour l’alimentation animale. Nous ne savons pas encore quelle quantité de viande et de laitage il resterait en conservant seulement les élevages « naturels ». Certains d’entre eux ont toutefois besoin d’une part de SC pour le fourrage d’hiver.

Nous conclurons provisoirement que ces 500 Mha sont à convertir progressivement en SC destinées aux cultures vitales. En gardant toutefois en tête qu’une petite partie provient de déforestations : on pourrait aussi envisager de les reforester.

4. Autres cultures

Il s’agit de productions ne rentrant pas dans la catégorie des cultures vitales. Elles ne sont pas strictement nécessaires, donc devraient être diminués en cas d’un besoin impérieux de récupérer des terres arables pour celles-ci.

| Tabac | Vigne | Thé | Café | Cacao | Somme des 5 | |

| Surface mondiale (Mha) | 3.3 | 7.3 | 6 | 11 | 10 | 38 |

| En % de la SC mondiale | 0.2 % | 0.5 % | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 2.5 % |

Nota 1 : la vigne est très majoritairement destinée au vin, c’est pourquoi elle figure ici.

Nota 2 : Je n’ai pas parlé des surfaces d’orge destiné à la bière. Il faudrait pourtant le faire aussi, car on produit dans le monde beaucoup plus de bière que de vin. Mais les rares renseignements à ce sujet sont inutilisables ; rien que pour la France (gros producteur d’orge à bière), deux sites également fiables donnent une surface d’orge de 1.24 Mha pour l’un, 1.97 Mha pour l’autre, et pour les mêmes années ! Tous deux concordent toutefois à mentionner qu’environ 35% de cette surface est destinée à la bière.

Globalement, ces productions semblent occuper une surface négligeable. Elles posent problème surtout dans les pays producteurs, lorsqu’elles sont cultivées en vue d’une exportation massive, au détriment des cultures vitales qui deviennent alors insuffisantes pour assurer l’autonomie alimentaire.

Exemple : le cacao occupe en Côte d’Ivoire et au Ghana plus que leur SC[3] : ce sont les 1ers exportateurs mondiaux de cacao, mais ils doivent importer une partie de leurs céréales !

Le café pose moins de problème : les principaux exportateurs y consacrent moins de 5% de leur SC (~4% pour le Brésil, l’Indonésie et l’Ethiopie), sauf tout de même la Colombie : 15% d’une SC qui ne permet pas l’autonomie alimentaire.

Je ne proposerai pas dans l’immédiat de les diminuer – nous ne nous priverons pas encore de café et de chocolat (ni en ce qui me concerne, de bière) – mais il serait bon au moins d’en répartir la culture pour que ce ne soit nulle part au détriment de la nourriture locale ; ce n’est qu’une question d’organisation et de bonne volonté.

De plus, si ces productions ne sont pas nécessaires à proprement parler, elles sont bien agréables, et il est nécessaire d’avoir un peu d’agréments dans la vie (avec modération).

5. Surfaces artificialisées

Les villes ont tendance à se construire sur d’anciennes excellentes terres agricoles, plutôt qu’au sommet des montagnes, donc le sujet pose problème.

Définitions

En gros, une définition large, et une définition restreinte.

Selon l’INSEE, une surface artificialisée résulte de la « Transformation d’un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Ce changement d’usage des sols, le plus souvent irréversible, a des conséquences qui peuvent être préjudiciables à l’environnement et à la production agricole. L’artificialisation résulte de l’urbanisation et de l’expansion des infrastructures, sous l’influence de la dynamique démographique et du développement économique. Les surfaces artificialisées regroupent l’habitat et les espaces verts associés, les zones industrielles et commerciales, les équipements sportifs ou de loisirs, les réseaux de transport, les parkings ou encore les mines, décharges et chantiers ».

Une définition plus restrictive est donnée par le site notre-planete.info: « Transformation d’un sol à caractère naturel ou agricole par des actions d’aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle ». Cette définition exclut donc les « espaces verts ». C’est celle retenue par Eurostat

L’INSEE précise par ailleurs :

« Les sols artificialisés, selon Eurostat, recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins…). La définition est plus restrictive que la définition française qui recouvre également d’autres « sols artificialisés », comme les mines, les carrières, les décharges, les chantiers, les terrains vagues, et les espaces verts artificiels (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs). »

Je ne parlerai pas des techniques de mesure (entre les relevés de cadastres et les photos prises par satellites), mais il est clair qu’elles induisent des incertitudes et imprécisions.

Estimations de surfaces artificialisées

De tout cela il résulte pas mal de flou dans les estimations. On trouve des estimations relatives de la croissance de l’artificialisation, mais à part pour l’Europe (dont la France), il est difficile d’avoir des estimations absolues soit pour d’autres contrées, soit globales pour la Terre entière. Pour ces dernières, ce que nous avons pu trouver est reporté dans le tableau ci-dessous.

Pour l’Europe, les mesures ont fait l’objet d’études relativement précises.

Pour la Chine, j’ai bien lu (consoglobe, planet-terre.ens-lyon, wikipedia) ce chiffre énorme : sur 40 ans, augmentation annuelle de deux fois la surface de l’Ile-de-France (celle-ci est de 12 000 km2 soit 1.2 Mha ; x 2 x 40 donne 96 Mha).

Pour le monde entier, c’est naturellement beaucoup plus vague ! Les estimations publiées vont de 0.5 % à 2.7 % des terres émergées (soit 5 à 27% de la SC mondiale), sans qu’aucune définition soir énoncée ; peut-être la valeur 2.7% mesure-t-elle une autre définition, celle de « zones urbaines », voir ci-dessous.

Il y a beaucoup de publications sur l’artificialisation, mais je n’en ai vu aucune autre qui donne les surfaces actuelles précises, ailleurs qu’en Europe.

| Source d’information | Lieu | Surface | En pourcentage de la superficie du territoire | En pourcentage de la SC |

| Consoglobe | Monde : « couverture urbaine » en 2000 | 75 Mha | 0.5 % terres émergées | 5 % SC terrestre |

| Id | (id) Estimation 2030 | 120 Mha | 0.8 % id | 8 % |

| Id | Monde : « surface urbaine » en 2013 | 2.7% id | 27 % !? | |

| Id | France 2010 | 4.9 Mha | 9% surface du pays | 18 % SC France |

| Eurostat | Union européenne, définition Eurostat | 4.5 % surface UE | 27 % SC Europe | |

| Id | France, id | 6 % surface du pays | 17 % SC France | |

| Id | France, définition française | 10 % id | 29 % | |

| Wikipedia et autres | Chine | augmentation 96 Mha en 40 ans | 73 % SC ! |

Nota : Pourcentage de la SC : nous voulons dire évidemment rapport de la surface artificialisée à la SC restante.

estimations de « Surfaces urbaines »

Données de la Banque mondiale pour l’année 2015 :

| Mha | En pourcentage du territoire | En pourcentage de la SC | |

| Monde | 190 | 1.3 % | 13 % |

| Union européenne | 17 | 4.3 % | 17 % |

| Chine | 52 | 5.5 % | 44 % |

| Inde | 17 | 5.8 % | 11 % |

| Asie totale | 104 | 3.6 % | 23 % |

| Afrique sub-saharienne | 11 | 0.6 % | 5 % |

| Amériques | 33 | 0.9 % | 10 % |

Définition de la surface urbaine selon la Banque mondiale :

Urban land area : based on a combination of population counts (persons), settlement points, and the presence of Nighttime Lights. Areas are defined as urban where contiguous lighted cells from the Nighttime Lights or approximated urban extents based on buffered settlement points for which the total population is greater than 5,000 persons.

Surface urbaine et surface artificialisée sont donc deux notions différentes. Ainsi, la « surface urbaine » peut contenir un peu autre chose que de la surface artificialisée, et inversement il y a beaucoup de petites surfaces artificialisées en dehors des surfaces urbaines (villages et petites villes).

En conclusion :

- il est important que la surface artificialisée n’augmente plus du tout : c’est possible, et ceci est un autre sujet.

Déjà une remarque, toutefois : on se doute que dans l’optique de la décroissance et de la diminution des transports, il n’y aura déjà plus besoin de nouvelles voies de communication, donc pas d’augmentation pour ce poste.

- Les surfaces artificialisées non bâties sont récupérables au moins partiellement pour de l’agriculture (« agriculture urbaine »). Il s’agit de la différence entre la mesure selon la définition large et la mesure selon la définition restreinte.

Je propose un peu au pif : 4% de la SC mondiale. En France, on peut arriver facilement à récupérer 6% : la moitié de la différence entre les deux définitions.

L’agriculture urbaine est particulièrement intéressante comme circuit court (on ne peut pas plus court !), et pour des productions du type maraîchage, « fruits et légumes ».

J’ai d’ailleurs montré l’utilité de cultiver des arbres fruitiers dans les grandes villes (articles indisponibles provisoirement, le site ayant été supprimé par l’hébergeur):

voir https://marc-gensane.monsite-orange.fr/page-639ca65d236be.html.

Voir aussi sur ce sujet :

https://marc-gensane.monsite-orange.fr/page-5ca2983baf900.html

6. Gaspillage

Un paragraphe qui en dit aussi long qu’il est court.

On distingue perte et gaspillage, qui n’ont pas les mêmes causes.

Selon la FAO en 2019 : 32 % de toute la nourriture terrestre est perdue ou gaspillée (nourritures végétale et animale).

Il n’est pas indiqué si ce chiffre comprend les os et les épluchures de légumes…, qui peuvent être recyclées : les os aux chiens, les épluchures aux cochons.

Selon deux types :

- 14 % est perdue entre la récolte et la première mise en vente,

- 18 % est perdue ou gaspillée après la première mise en vente : principalement par les ménages, et aussi par les vendeurs intermédiaires et la restauration.

Le 1er type est surtout le fait des pays « pauvres » (par difficulté technique d’assurer une bonne conservation), le 2e type surtout par les pays « riches », qui ont une meilleure facilité de conservation, mais une plus grande tendance à pratiquer le gaspillage proprement dit.

La réduction des pertes et gaspillages demande une étude sérieuse en soi (cela vaut le coup : idéalement, 32% à récupérer !). En attendant, voici un bon moyen de beaucoup diminuer les pertes : les circuits courts, tels que la vente directe du producteur au consommateur. Plus il y a d’intermédiaires, plus il y a de pertes – et même de gaspillages.

7. En conclusion provisoire,

et sans avoir à chercher de nouvelles surfaces à cultiver :

Les solutions consistent – à plus ou moins long terme et de manière organisée – à récupérer les portions qui sont utilisées pour autre chose que les cultures vitales :

- -Terres cultivées pour l’alimentation du bétail : un tiers de la surface cultivée totale.

Soit SC0 cette dernière. La surface effectivement cultivée actuellement pour les hommes est en réalité

SC = 2/3 SC0.

Donc, la récupération est 50% de SC. - -Cultures destinées aux bio-carburants : 4% de SC0, soit 6% de SC

- -Surfaces artificialisées récupérables : 6% de SC0, soit 9% de SC

- -D’autre part, en limitant sérieusement les pertes et gaspillages, on doit pouvoir récupérer un quart de nourriture supplémentaire, équivalent à 25% de SC

Récupération totale : SC*(50+6+9+25) = 90% de SC

En y ajoutant un peu d’augmentation de rendement (écologique, nécessairement) là où il peut facilement être augmenté, on peut conclure que dans son état actuel, la terre peut nourrir deux fois la population actuelle.

Donc l’augmentation de la population mondiale semblerait ne pas être un problème.

Nous n’avons pas tenu compte ici des produits de l’élevage naturel, ni des produits de la pêche, qui viennent en plus. Car ce « plus » sera compensé par une augmentation probable des plantes textiles (en remplacement progressif des textiles tirés du pétrole), et la nécessité de garder un minimum de cultures fourragères (traditionnelles).

Ainsi, dans son état actuel, la terre peut nourrir deux fois la population actuelle. Bonne nouvelle !

Mais mais mais … :

1) Dans son état actuel, c’est-à-dire le maintien des conditions physiques actuelles.

2) Avec le développement de la solidarité internationale, qui devient nécessaire pour la survie de notre espèce.

Le deuxième item est le plus facile (techniquement) à réaliser, car il ne dépend que des hommes.

Le premier est déjà impossible à tenir. Si la dérive climatique n’avait pour seul effet que de « remonter » les latitudes moyennes des végétations, ce serait un moindre mal. Mais cette dérive se manifeste surtout par l’augmentation des phénomènes extrêmes (de chaleur, de pluie et de vent) destructeurs. Non moins graves sont les dégradations de la nature causées par l’homme, sur les animaux, les végétaux naturels, les sol. N’oublions pas non plus la montée nu niveau de la mer, considérée comme inexorable.

Il faudrait donc mettre à régulièrement les estimations présentées dans cet article, et elles iront très probablement dans le sens d’une diminution de la capacité nourricière de notre planète.

Toutefois avec l’aide de la solidarité et de l’intelligence, ces dérives peuvent être limitées ; leurs effets négatifs, réduits, et pourquoi pas, d’éventuels effets positifs apparaître ….

3) A première vue, et malgré les restrictions que nous venons d’énoncer, l’augmentation de la population ne serait pas un problème. Première et très courte vue ! car ce problème se pose dès maintenant. Selon le principe [autonomie maximum + circuits courts] qui doit ou devra s’imposer dans l’avenir le plus proche possible, certains pays, en dessous ou à la limite de la surface cultivée nécessaire, devraient ne plus augmenter leur population.

Si on prend l’exemple de la Belgique ou des Pays-Bas, ce n’est pas grave, car leur déficit en surface cultivée peut être comblé facilement par le nord de la France, excédentaire et tout proche.

Mais, exemple inverse et de taille : la Chine, où la situation est beaucoup plus tendue ; non seulement sa surface cultivée suffit à peine pour nourrir sa population actuelle, mais en plus, elle exporte des produits agricoles, alors pour compenser elle doit faire ses cultures vitales en colonisant d’autres pays (d’abord en Afrique et Asie, maintenant en France …), et importer quand même des produits agricoles : sa population (non expatriée …) ne peut plus se permettre d’augmenter sans poser de graves problèmes au monde entier. Cette situation est d’ailleurs généralisable à presque toute l’Asie.

[1] Terres émergées ; la surface du globe terrestre étant 51 000 Mha.

[2] Dont 10 Mha hors frontières.

[3] Chiffres variables selon les sources, mais la conclusion reste la même.