Les domaines d’activité humaine ne sont naturellement pas tous de même nature.

Ainsi on distingue usuellement (mais très grossièrement) les métiers « manuels » et les métiers « intellectuels ». Il y a une différence sensible entre balayer son salon et pratiquer la méditation. Quoique … on peut peut-être méditer tout en balayant son salon.

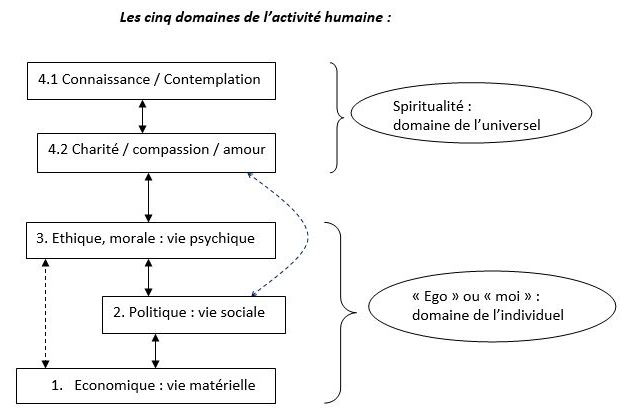

Nous considèrerons ici les manifestations de notre nature d’êtres humains en général. Nous proposons de les classer en 5 catégories selon la figure ci-dessous (où les flèches désignent les interactions).

Connaissance et charité sont indissociables, c’est pourquoi dans ce tableau elles sont sous le même numéro 4.

On distingue l’universel de l’individuel. En effet, pour ce qui est de la connaissance, par exemple les lois de la physique ne dépendent pas des individus ; la vérité en général, est ce qu’elle est, la même pour tous. Au contraire, la morale par exemple, varie selon les nations (« vérité en-deçà de Pyrénées, erreur au-delà » …), et aussi selon les individus.

Comte-Sponville a fort bien présenté cette hiérarchie dans son petit ouvrage Le capitalisme est-il moral ?, auquel je renvoie le lecteur. En 5e catégorie, il met la religion, là où je propose la connaissance. Etant lui-même athée, il s’abstient naturellement de développer cette 5e catégorie, et s’arrête à la 4e, celle de l’amour. En réalité limiter cette 5e catégorie à la seule « religion » est très restrictif. Les religions sont des formes de connaissance particulières, mais il y en a d’autres, c’est pourquoi je préfère parler de « connaissance » dans son sens le plus général possible. Cette idée inclut certes les « sciences » modernes aussi bien que les métaphysiques (dont la théologie – domaine des religions), mais surtout, tout ce qui concerne la « conscience » : perception, compréhension, attention, lucidité. Cf. le « noble sentier octuple » du Bouddhisme : le premier, perception juste, le 7e, attention juste, le 8e, concentration juste. Nous entendons ici la perception dans son sens très général : elle inclut les cinq sens, mais elle est surtout perception mentale.

Connaissance et charité

Pourquoi mettre ensemble ces deux idées ? Cette question a été traitée spécialement

dans De la spiritualité: Connaissance et Charité – Perceptions et perspectives

et dans L’amour du prochain – Perceptions et perspectives,

donc nous ne la développerons pas plus ici.

Sauf à préciser ceci: dans le 2e article, nous observons que l’amour du prochain se fonde sur un désir réel; le désir d’aimer, aussi réel voire plus réel que le désir d’être aimé. La recherche de la connaissance se fonde pareillement sur un désir: le désir de connaître, de comprendre.

Désirs de comprendre et d’aimer sont inséparables.

Ethique ou morale ?

Ces deux mots sont souvent employés l’un pour l’autre ; ils auraient le même sens, le premier étant d’étymologie grecque, le deuxième latine. Mais en général, il semble admis que le premier est de nature plus principielle que le second. Le premier étudie et pose des principes, le second exprime l’application pratique de ces principes. En quelque sorte, nous aurions entre ces deux notions une relation yin-yang.

Exemple : principe éthique : tu ne tueras pas. En morale : tu peux tuer, en légitime défense, sans d’ailleurs, éventuellement, cesser d’aimer celui que tu occis par nécessité ; l’amour est universel, et s’applique aussi bien à ton ennemi, comme l’ont bien exprimé autant la Baghavad Gita que Jésus.

Voici un principe éthique très souvent considéré comme fondamental : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse.

Ce principe est fondamentalement … égoïste ! Car cela reviendrait à dire qu’autrui est comme moi, donc que je me prends comme référence. En pratique, les besoins et désirs diffèrent de l’un à l’autre, donc : tu peux parfois faire à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse, parce que c’est bon pour lui et pas pour toi ; et réciproquement. Ici, l’amour et la connaissance d’autrui s’avèrent nécessaires : l’éthique doit être inspirée par la spiritualité.

Nous emploierons indifféremment l’un ou l’autre, mais plutôt l’éthique, par consonance avec politique et économique (ce dernier mot pris comme substantif)

La hiérarchie naturelle des manifestations

La hiérarchie va du plus spirituel au plus matériel. L’ordre naturel est qu’un domaine est directement influencé par le domaine situé juste au-dessus, et influe directement sur le domaine situé juste en dessous (voir figure ci-dessus). Cela ne signifie pas pour autant que le domaine « supérieur » ait à régenter avec précision le domaine « inférieur ». Chaque domaine a ses règles propres et ne fonctionne correctement qu’en respectant ces règles. Par exemple, en économie, les règles de comptabilité ; une politique dont les directives auraient pour conséquence d’acculer des entreprises à la faillite serait une mauvaise politique. Le domaine de numéro supérieur (dans notre figure) se doit de tenir compte des règles de bon fonctionnement propres au domaine de numéro inférieur.

Aussi caractériserait-on mieux la relation entre un domaine inférieur et un domaine supérieur, en la qualifiant de relation yin-yang. Par exemple, l’économique est yin par rapport à la politique ; la politique est yang par rapport à l’économique, et yin par rapport à l’éthique ; etc. Le domaine yang est dominant si on veut sur le domaine yin, mais se doit de tenir compte de ses caractéristiques propres. Si le domaine yang est « actif », le domaine yin est passif si on veut, mais surtout « réactif ». Si le « yang » veut exercer une action qui va à l’encontre du « yin », le « yin » réagit. Ainsi, un mouvement de grève peut être interprété comme une réaction de l’économique (celle des ménages) vis-à-vis de la politique. Le mouvement de mai 68 est un mouvement de grève dans le sens que nous venons de dire, et peut s’interpréter aussi comme une réaction du politique (c’est un mouvement que l’on peut qualifier réellement de social) vis-à-vis d’une certaine morale dominante : donc, double réaction, de l’économique sur le politique, et du politique sur l’éthique.

Ces catégories d’activité humaine donnent lieu à des métiers ou professions qui leur sont propres.

L’économique est le fait des producteurs de biens matériels, et des commerçants.

Le politique est le fait des « hommes politiques », et des professions de maintien de l’ordre (police, armée).

Le spirituel est le fait des prêtres, moines, ou équivalents, et aussi dans une certaine mesure des vrais philosophes (modèles : Platon, ou, pourquoi pas, Simone Weil, voire Montaigne à un niveau plus à notre portée). Nous entendons par « vrais philosophes » ceux qui s’appuient concrètement sur du vécu , voire leur propre vécu.

La morale est naturellement le fait de tout le monde, et non pas de professions bien définies. Elle diffère selon les nations, voire selon les individus.

Il existe des cas où le politique et le spirituel sont confondus : la royauté de droit divin ; ainsi en Angleterre le roi est le chef de l’Eglise anglicane ; au Maroc, le roi est « commandeur des croyants » ; en Chine, l’empereur est dépositaire du « mandat du Ciel ». Il serait presque inutile de préciser que cette liaison directe politique – spirituel doit passer obligatoirement par l’éthique : roi ou empereur se doivent de posséder une vertu aussi parfaite que possible.

A ces catégories correspondent les classes ou castes traditionnelles, auxquelles correspondent toujours (en Inde) ou ont correspondu (en Europe) des organisations initiatiques. Il faut ajouter à ces catégories celle des hommes en situation de servitude, qui ne jouissent pas de la même liberté ni des mêmes droits que les autres : serfs en Europe, esclaves dans l’Antiquité avec des persistances jusque récemment, sûdras en Inde.

| Catégorie | Moyen-Age chrétien | Castes indiennes | Type d’initiation |

| Spiritualité | Prêtres, moines | Brahmanes | Sacerdotale |

| Politique | Roi, noblesse, chevalerie | Kshatriyas | « Chevaleresque » |

| Economique | « Tiers-Etat » : agriculture, artisanat, commerce | Vaishyas | De métiers (ex. : les Compagnons) |

| Servitude | Serf | Sûdras | Non initiable |

Pour la notion d’initiation, voir par exemple René Guénon : Aperçus sur l’initiation.

De manière générale, les initiations visent à la maîtrise de soi, et présupposent absolument une bonne moralité; la question des castes indiennes et de la servitude se discutent, elles ont souvent été mal comprises, mais ce n’est pas le lieu.

Sur l’aspect initiatique de la chevalerie, voir Gérard de Sorval : La voie chevaleresque et l’initiation royale.

Exemples

Nous montrons sur quelques exemples comment peut se manifester concrètement la hiérarchie de l’activité humaine.

EDUCATION.

Au niveau spirituel : Amour du prochain, de ses enfants en particulier, et des enfants en général. Désir qu’ils évoluent selon leur « être propre », et perception de cet être propre.

Au niveau éthique : éducation, instruction générale, et instruction particulière à chacun selon ses dons.

Au niveau politique : définition du système éducatif pour atteindre les objectifs moraux.

Au niveau économique : financement du système politiquement défini, selon les moyens disponibles.

TRAITEMENT DE LA MISERE.

Au niveau spirituel :

L’amour du prochain nous donne le vif désir de l’éradiquer.

Par conséquent, le fait que la misère existe toujours sans diminuer (rappel : près d’un milliard de miséreux, aujourd’hui comme il y a 50 ans, voir figure ci-dessous) prouve

– Que l’amour du prochain est fort peu répandu

– Et/ou que : nous la voyons bien, mais nous fermons les yeux là-dessus … tout en étant spectateurs; et comme l’écrivait Frantz Fanon, « tout spectateur est un traître ou un lâche ».

– Que c’est un sujet typique de « responsabilité diluée » : plus personne ne se sent responsable de ce fait, ou se croit impuissant.

La connaissance consiste à bien prendre conscience de la situation, de ses causes et de ses conséquences, et inspirer les solutions éthiques, politiques et économiques.

L’éthique est intimement présente chez ceux qui possèdent l’amour. Il reste à éveiller le désir d’aimer, tout au moins l’empathie, chez ceux qui sont le plus en cause de cette misère. Celui qui possède peu peut donner peu. Celui qui possède beaucoup (que ce soit en richesses et/ou pouvoirs) peut donner beaucoup …. et ce n’est pas gagné !

Au niveau politique : 1) f… la paix aux pays les plus miséreux. Si on les laisse tranquilles, ils savent se débrouiller (l’exemple très bref du Burkina Faso sous Sankara, et celui plus durable du Costa Rica, le montrent). 2) Si ces pays ne sont plus sous domination post-coloniale, nos pays plus riches, ayant cessé d’exploiter à tort et à travers les pays pauvres, sont amenés à pratiquer la sobriété.

LA DECROISSANCE.

La décroissance, justement, puisque nous venons d’évoquer la sobriété.

C’est un terme encore controversé, et pourtant au sens économique, c’est le plus approprié, car c’est l’exact contraire de la croissance qui est encore l’actuelle religion. Certains préfèrent parler de « contraction » : effectivement, c’est le contraire de « décontraction », et certes la décroissance ne s’annonce pas « décontractée » au premier abord.

Spirituel : Prise de conscience de sa nécessité, de ses causes et de ses conséquences possibles : limites des ressources non renouvelables, destruction de la nature, effets délétères du soi-disant « progrès » technique, dérive climatique … Les conséquences si on ne la prépare pas : le chaos à plus ou moins long terme.

L’amour nous incite à vouloir le bonheur de tous, et notamment des générations futures, et à vouloir le bon état de la nature indépendamment du fait qu’elle nous soit utile ou non.

L’éthique veut que la décroissance se produise avec équité, dans la solidarité et dans la paix – dans la « décontraction » …. ce qui n’est pas gagné ! Elle s’efforce aussi de définir les conditions du bonheur.

La politique liée à la décroissance consiste par exemple dans l’information et l’éducation, ainsi que les réformes du système social pour réaliser la solidarité, en premier lieu, réduire drastiquement les inégalités.

L’économique est chargé par le politique d’établir un plan de transformation (un « shift project » …) permettant d’aboutir en douceur mais avec fermeté à une sobriété matérielle acceptable, une « sobriété heureuse ».

Conclusion

Une civilisation ou société fonctionne harmonieusement et durablement lorsque la hiérarchie est respectée. Lorsque la spiritualité inspire l’éthique, lorsque cette éthique inspire à la fois la politique et l’économique, et lorsque c’est la politique qui guide l’économique. Cela ne peut être que bénéfique (que de « que » !); à contrario, une spiritualité dont résulterait la disharmonie ne serait en aucune façon une spiritualité ; c’est le propre de la spiritualité que d’engendrer l’harmonie.

Retour de ping : La révolution ou la mort – Perceptions et perspectives